豊橋平野の西端、豊川の河口に位置する前芝校区。ここでは、その成り立ちから現在の姿まで、地域の豊かな自然環境と、時には厳しさも見せる自然との関わりについてご紹介します。

(出典:豊橋市制施行100周年記念 校区のあゆみ 前芝)

目次

- 土地のようす

- 自然との戦い

- 地震と防災対策

- 豊川河口の干潟

- 干潟に生息する貝類の現状

1. 土地のようす

(1) 校区の環境

前芝校区は、豊橋駅から北西約6km、豊川河口の右岸に位置します。西は三河湾と臨海緑地に面し、北は御津町や小坂井町に接しています。JR西小坂井駅や名鉄伊奈駅からも比較的近く、交通の便が良い地域です。市役所や市民病院、図書館などの公共施設へのアクセスも良好です。

明治22年(1889)に前芝村、梅薮村、日色野村が合併して宝飯郡前芝村となり、三町からなる校区でした。平成元年(1989)からの土地区画整理事業により西浜町が誕生し、平成14年度には市営住宅も加わって5総代会体制となりました。人口も合併当時の約3,500人から約4,200人(平成17年現在)に増加しています。工業用地である新西浜町を含めると、面積は従来の約1.3倍の411haです。

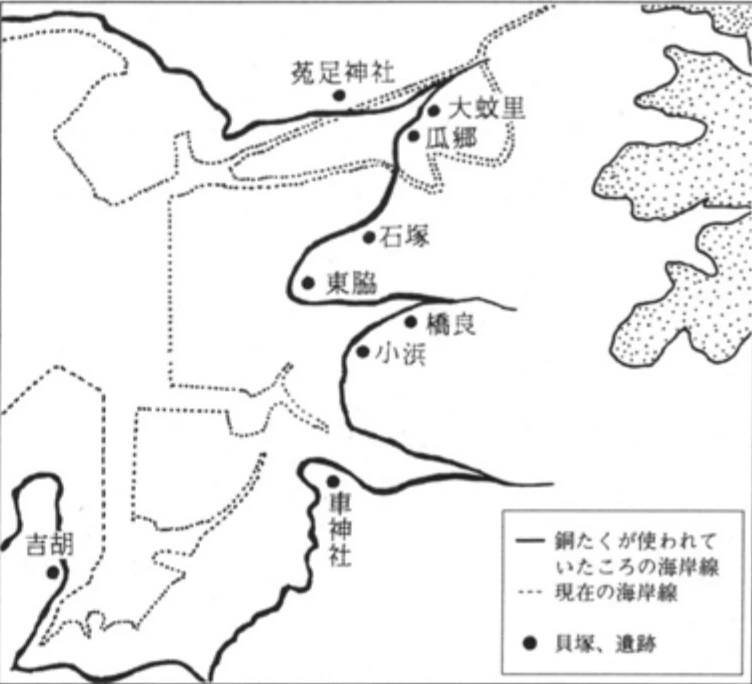

(2) 川の流れと台地の形成

前芝校区の地形は、豊川や佐奈川の働きによって形成された沖積層が大部分ですが、日色野町の一部は小坂井町方面から続く台地の西端にあたり、洪積層地帯で畑地が多く見られます。約2,000年前の縄文時代後期まで、この地域は現在より内陸まで遠浅の海が入り込んでいました。台地の縁には貝塚が点在し、当時の人々が台地の先端で生活していたことがうかがえます。

1. 土地のようす

(1) 校区の環境

前芝校区は、豊橋駅から北西約6km、豊川河口の右岸に位置します。西は三河湾と臨海緑地に面し、北は御津町や小坂井町に接しています。JR西小坂井駅や名鉄伊奈駅からも比較的近く、交通の便が良い地域です。市役所や市民病院、図書館などの公共施設へのアクセスも良好です。

明治22年(1889)に前芝村、梅薮村、日色野村が合併して宝飯郡前芝村となり、三町からなる校区でした。平成元年(1989)からの土地区画整理事業により西浜町が誕生し、平成14年度には市営住宅も加わって5総代会体制となりました。人口も合併当時の約3,500人から約4,200人(平成17年現在)に増加しています。工業用地である新西浜町を含めると、面積は従来の約1.3倍の411haです。

(2) 川の流れと台地の形成

前芝校区の地形は、豊川や佐奈川の働きによって形成された沖積層が大部分ですが、日色野町の一部は小坂井町方面から続く台地の西端にあたり、洪積層地帯で畑地が多く見られます。約2,000年前の縄文時代後期まで、この地域は現在より内陸まで遠浅の海が入り込んでいました。台地の縁には貝塚が点在し、当時の人々が台地の先端で生活していたことがうかがえます。

大正13年(1924)には、現在の前芝中学校の敷地(字名:塩見塚)から銅鐸が3個発見されました。この「塩見塚」という地名は、海に突き出た小高い丘で、海の干満を見て生活したことに由来すると考えられ、弥生時代にはこの辺りが海の近くにあったことを示唆しています。

現在の前芝、西浜、梅薮の各町は、豊川や佐奈川河口の自然堤防上に古墳時代頃から形成された村です。豊川は古く(縄文時代前期)は幅約4kmの入り江で、時代と共に流れを変え、現在の流路になったのは室町時代中期以降とされています。

川が運んだ土砂によって島(「前島」「前の島」)が形成され、現在の西浜や梅薮も佐奈川下流の砂州が発達して陸続きになっていきました。人々は利便性の高い河口の自然堤防上に生活の場を移していったと考えられます。「堤上」「堤下」や「洲崎」「磯」といった地名は、水害対策の堤防や土地の成り立ちの名残です。

かつては小坂井台地からの豊富な地下水が湧き出ており、日色野町の熊野神社前の「お御手洗」や「水弘法」と呼ばれる祠にその名残があります。この清水は稲作や生活用水として貴重でしたが、現在は地下水位の低下などにより涸れてしまっています。昭和50年代までは地下水が生活用水でしたが、水質悪化や海水混入もあり、上水道の普及と共に水道水利用が一般的になりました。

2. 自然との戦い

(1) 風水害

前芝校区は標高が低く、豊川も勾配が大きい川であるため、古くから洪水や高潮に悩まされてきました。天文9年(1540)には大津波(大暴風雨)で大きな被害を受け、前芝神明社などが流失した記録があります。この時の洪水で佐奈川の流路が変わり、梅薮村が二分されるなどの惨状に見舞われ、住民は一時伊奈に移住した後、現在の碁盤状の集落が形成されました。

また、豊川の流路も洪水によって変わり、加藤新田が分断される形で現在の流れになったとされています。大正15年(1926)の高潮でも前芝大橋が流失し、堤防が各所で決壊するなど大きな被害がありました。

(2) 台風13号の爪あと

前芝の近年の水害で記憶に新しいのは、昭和28年(1953)9月25日の台風13号です。満潮時と重なったため、沿岸の堤防が各所で決壊し、死者2名、家屋全半壊77戸、漁船被害42隻、農作物にも甚大な被害が出ました。

当時の被害の様子は写真からも伝わってきます。

(3) 豊川放水路完成

昭和34年(1959)の伊勢湾台風では、既に護岸堤防が完成していたため、当地区の被害はほとんどありませんでした。豊川流域を洪水から守る豊川放水路計画は、昭和初期からの懸案であり、多くの議論を経て、豊川市正岡町から三河湾へ全長6.6kmの放水路を建設することになりました。

昭和13年(1938)に着工、戦争による中断を経て昭和40年(1965)7月に完成しました。これにより流域住民は水害の恐怖から解放されましたが、漁業への影響もあったようです。

現在、国土交通省が管理し、豊川が増水するとゲートを開けて放水しています。放水時にはサイレンで告知され、流域の樋門が閉じられて逆流を防ぐ仕組みになっています。

3. 地震と防災対策

当地方も過去に大きな地震を経験しています。昭和19年(1944)の東南海地震、翌年の三河地震、昭和21年の南海地震と続き、人々は不安な生活を強いられました。

近年予測される東海地震・東南海地震に対し、県や市も対策を進めており、木造家屋の耐震診断・補強補助、学校施設の耐震化、防災無線の設置などが行われています。

豊橋市の防災計画では、前芝校区は震度6弱〜6強が予測され、一部地域は液状化の危険度が高いとされています。護岸堤防の改修も計画されており、校区全体で防災意識を高めることが重要です。

4. 豊川河口の干潟

(1) 埋め立て前の干潟

かつて大潮の干潮時には、豊川河口に2km余りの広大な白砂の干潟(西浜、六条潟)が現れました。ここは栄養豊富な海苔漁場であり、アサリ、カレイ、エビ、ハゼなど多種多様な生物が生息する豊かな漁場でした。

(2) 埋め立て後の干潟

昭和30年代後半からの高度経済成長と三河港港湾計画により、臨海工業用地造成のため、漁場が埋め立てられることになりました。昭和43年(1968)に漁業補償協定が結ばれ、漁業者は海での仕事を廃業し、農業への転換や会社勤めなど、新たな生活を歩むことになりました。

埋め立て地には、下水処理場である「豊川浄化センター」が建設され、昭和55年(1980)から稼働しています。これにより、前芝地区も少ない負担で下水道を利用できるようになりました。

しかし、埋め立てやダム建設、生活・産業排水の影響で三河湾の海底はヘドロ化が進み、赤潮なども頻発し、貝類の生息環境は悪化しました。かつて前芝の名産だった白魚も、今ではほとんど見られなくなりました。

国や県は「シーブルー事業」などで干潟・浅場の再生を試みていますが、昔の豊かな海を取り戻すことが校区民の願いです。

5. 干潟に生息する貝類の現状

環境悪化によりハマグリは姿を消し、貝の種類や数も減少しましたが、現在も多くの貝類が生息しています。しかし、ムラサキガイやサビシラトリガイは絶滅危惧種、マテガイなどは準絶滅危惧種に指定され、さらなる減少が心配されています。一方で、塩分濃度の上昇などに適応したカキ(マガキ)は増加しました。

以下は、近年、前芝の干潟で見られたり、生息していたりした主な貝類です。(写真は平成16年の自然観察会などで採取されたものも含む)

サルボウガイ (殻長75mm) オキシジミ (殻長50mm) アサリ (殻長40mm) マガキ ツメタガイ (殻高70mm)

(絶滅が心配されている貝類)

ムラサキガイ (殻長90mm) オオノガイ (殻長100mm) マテガイ (殻長120mm)